目次

剪定(せんてい)とは?

剪定のタイミングや時期

夏剪定

冬剪定

剪定の種類はどんなのがあるの?

剪定の順序

剪定する枝と名前

不要枝の切り方と注意点

剪定の手本にするものは?

剪定ハサミはどんなのがいい?

樹木別剪定の方法

アオキ | アオダモ | アオハダ(青膚・青肌) | アカシア | アガベ | アジサイ | アセビ(馬酔木) | アレカヤシ | イタリアンサイプレス | イチイ(一位) | イチジク | イチョウ | イヌツゲ | イヌマキ | ウエストリンギア | ウチワサボテン | ウバメガシ | ウメ(梅) | エゴノキ | オオデマリ(大手鞠・大手毬) | オリーブ | カイヅカイブキ | カエデ | カキノキ(柿の木) | ガクアジサイ | カクレミノ(隠蓑) | カシ(樫) | カツラ | カナメモチ | カナリーヤシ | カリン | カレックス | キャラボク | キンモクセイ | クリスマスホーリー | グレビレア | ゲッケイジュ | ケヤキ(欅)| コウヤマキ | ココスヤシ | コニファー | コノテガシワ | コブシ | コルジリネ | サカキ(榊) | サクランボ | サザンカ(山茶花) | サツキ | サルスベリ | サンゴジュ | シイ | シマトネリコ | シャリンバイ | ジューンベリー | シュロ | シラカシ | シラカバ | シルバープリペット | スギ | ストレリチア | セルリア | ソテツ(蘇鉄) | ソメイヨシノ(桜) | ソヨゴ | タイサンボク | タケ | ダシリリオン | チャメロプス | ツゲ | ツツジ | ドラセナ | ナツメヤシ | ナンテン(南天)| ニシキギ | ハウチワカエデ | ハナミズキ | ハナモモ | バンクシア | パンパスグラス | ヒイラギ(柊)| ヒイラギナンテン | ヒバ | ヒメシャラ(姫沙羅) | ブラシノキ | ブラヘアアルマータ | ブルーベリー | プロテア | ボタン | マキ(槙)| マサキ | マツ(松) | モクレン | モチノキ | モッコク | モミジ(もみじ)| ヤツデ | ヤマボウシ | ヤマモモ | ユーカリ | ユキヤナギ | ユズリハ | ユッカエレファンティペス | ユッカロストラータ | ライラック | ラベンダー | レイダンディ | レッドロビン | ローズマリー

植木と剪定の専門用語集

庭木の剪定ってどの時期が最適

本当は怖い「剪定」起こりがちなトラブルとは?

剪定の費用、相場はいくら?プロに頼むといくらぐらい?

剪定マニュアルダウンロード

自分での剪定は事故に注意!

剪定(せんてい)とは?

剪定(せんてい)とは、庭木や植木など植物の不要な枝や葉などを切り、樹形(植物の形)を整えたり、風通しを良くしたりして、育成を促進したり、逆に育成を抑えたりする作業のことですが、近年では、芽摘みやもみあげ、花や茎などの間引きまでも剪定に含むようになりました。剪定作業には、その木にふさわしい方法と時期があり、見た目を美しくするだけではなく、養分を効率良く吸収できるようにしたり、病害虫の繁殖を予防する効果などがある。剪定は植物により適正な時期と剪定方法は異なっているため、正しい知識と技術で行うことで、美しく元気な姿を保つことができます。

剪定の目的

庭木の剪定の目的は、樹木の美しさと健康を保つためで、剪定作業の目的には、大きく分類すると二つの目的があります。この二つの目的は剪定の基本のやり方のベースとなるもので、一つ目は、樹木の骨格を作る剪定です。二つ目は、骨格ができている樹木の枝を整える剪定です。この二つが剪定の基本となります。

骨格を作る剪定

①自然樹形で美しい形に整うように導く。

②トピアリーなどのように、特定の形に作り上げる。

③古い枝を落とし、新しい枝を伸ばすように、若返らせる。

④枯枝や病気の部分、密集した枝などの育成障害となる部分を取り除いて、樹木を健全化させる。

⑤徒長を抑え、耐暑、耐寒を増し、風害、雪害、病気に対する抵抗力を強くする。

枝を整える剪定

①栄養生長と生殖生長のバランスを維持し、開花 結実を良好な状態にする。

②樹勢を保つように過繁茂を避け、日光が良くあたるようにする。

③美しい姿に保つ、希望の姿に保つ。

④病害虫の繁殖を予防する。

剪定のタイミングや時期

庭木の剪定は庭木や生垣などを美しく元気に保つためには重要な作業ですが、基本的には毎年、夏と冬の年2回剪定するのが理想的です。それぞれの時期で剪定の目的とやり方は異なり、夏剪定と冬剪定を定期的に行うことで、年間を通して美しいお庭を保つことが可能となります。それぞれの庭木の剪定時期とやり方は、庭木や花木などの種類により異なりますが、基本的には発芽前の樹木の休眠中に行う冬期剪定と、木の生育中に行う夏期剪定が剪定の基本時期となっています。

夏剪定(なつせんてい)

気温が暖かくなり、太陽の日差しを浴びて、茂ってきた枝や葉を剪定し、樹木全体の形(樹形)を整えることを目的とした剪定が夏剪定です。夏季に行う剪定は、日当たりや通気性を良くし、枝を短くすることで災害時などの強風で枝や木が折れるのを避けたり、病害虫の繁殖を予防することなどを目的としています。

冬剪定(ふゆせんてい)

樹木がが活動を始める春に備えて、未だ気温の低い時期に、不要な枝を切ったり、茂っている葉を減らすような剪定(基本剪定)を行うこを冬季剪定と呼んでいます。冬剪定は木の形を整えることが大きな目的ですから、夏選定に比べ、太く大きな剪定となります。尚、新芽が育つのが5月頃の庭木は、3月~4月の春に行う場合もあります。

剪定の種類はどんなのがあるの?

庭木の剪定には大きく分けて2種類があります。その1つは基本剪定というものです。基本剪定は、樹木が成長を始める春先に行う場合が多く、樹木の成長を促すための剪定です。基本剪定のやり方には色々な剪定方法があり、切り戻し、枝抜き、切返しなどの選定方法があります。もう1つは軽剪定というものです。軽剪定は樹木の形を美しく保ち、風通しや日当たりを良くするために、夏から秋にかけて行うのが場合が多く、剪定する時期から夏剪定とも呼ばれています。

では、それぞれの剪定方法について詳しく解説していきます。剪定とは枝などを切ることですが、樹木の種類や樹齢、季節などにより、剪定自体の目的ややり方が異なります。剪定の主たる目的は、樹形作り、樹形維持、樹勢の調整、風通しや日当たりの改善などとなります。

枝透かし剪定(えだすかしせんてい) = 枝抜き剪定(えだぬきせんてい)

枝や葉が混み合っている所を間引く剪定です。間引く度合いにより、「大透かし」、「中透かし」、「小透かし」と呼ばれています。

大透かし(おおすかし)

樹木の骨格を形成している大枝や太枝の込み具合から、不要と判断した枝(忌み枝)を付け根から切り取る方法で、剪定鋏で切れる程度の太さの枝に対して行う。場合によりノコギリを使用する場合もあります。強剪定とも呼ばれています。

中透かし(なかすかし)

樹冠を形成している3年~4年の枝を間引く剪定方法で、剪定鋏を使用して大まかに樹形を整える剪定方法。中剪定とも呼ばれています。

小透かし(こすかし)

樹冠外周部の細い枝の本年枝と前年枝を中心に、枝先の込み合った枝や葉を木鋏で間引いて整える剪定方法。木鋏で切れる程度の太さの枝を中心に行う。弱剪定とも呼ばれています。

切り戻し剪定(きりもどしせんてい) = 切り返し剪定(きりかえしせんてい)

枝葉の茂り具合を考慮し、樹冠を一回り小さくする剪定方法。樹形を保ったまま樹冠を小さくしたり、形を作り直したりする剪定方法。

整姿剪定(せいしせんてい)

樹冠を整えることを目的に、不揃いの枝の長さを切って整える剪定方方。土用芽などを剪定して整えることが多い。

整枝剪定(せいしせんてい)

樹木の骨格を作るために、良い枝ぶりを作ることを目的とした剪定方法。晩秋から冬に行うことが多く、春までの期間は樹形や樹姿が楽しめる。

切り詰め剪定(きりつめせんてい)

育ちすぎた樹形を縮める為や、わざと太い徒長枝を出させて花つきをよくする為に行う剪定で「強い剪定」になる。

枝おろし剪定(えだおろしせんてい)

枝が茂ってきて、細かい枝葉が交錯するようになった場合や、移植時などに根の切断によって樹形のバランスが崩れないように不要な大枝を切り取る選定作業。その樹木に負担のかからない時期に行うことが必要。

吊るし切り剪定(つるしぎりせんてい)

大木の枝を切る時に、庭師が木に登りロープを使用して枝をおろす方法。基本的にプロの庭師が行う。

伐採剪定(ばっさいせんてい)

不要になった樹木を根株だけを残してすべて切り取る方法。株立ち樹形を作る場合に行う。

野透かし剪定(のすかしせんてい) = ノコギリ透かし剪定(のこぎりすかしせんてい)

樹形を保ちながら長さを縮めることを目的として、ノコギリを使って、枝抜き、切きり戻しを行う方法。

刈り込み剪定(かりこみせんてい)

刈り込み鋏を使用して、樹形を作る剪定方法。玉散らし、玉物仕立て、生垣、トピアリーなどはこの方法で行う場合が多い。

花柄摘み(はながらつみ)

咲き終わった花を摘み取る選定方法「花柄摘み」という。鋏などの刃物を使わない剪定方法。

芽かき(めかき)

刃物を使わずに不要な芽を取り除く選定方法。

摘蕾(てきらい)

刃物を使わずに不要な蕾を取り除く剪定方法。

古葉かき(ふるはかき)

刃物を使わずに不要な古い葉を摘み取って整える剪定方法。

みどり摘み(みどりつみ)

松類の新芽のことを「みどり」と言い、その新芽と若葉を摘み取る剪定方法。芽の大きさと数を制限し、新梢(しんしょう)の大きさを抑える。

剪定の順序

剪定の順序は、剪定の基本とも言える、大切な手順です。樹木は生き物ですから、大切な枝とそうでない枝があります。剪定で切った枝は元には戻りませんから、順番を考え、大切な枝を切ってしまわないようにしましょう。

一番に切るものは不要枝です。剪定の最初には、樹木にとって不要な枝を切り落としましょう。剪定するべき枝は下の蘭を参照してください。

次に行うことは、透かし剪定です。そして次の段階は切り戻し剪定という流れになります。

詳しくは動画でご確認ください。

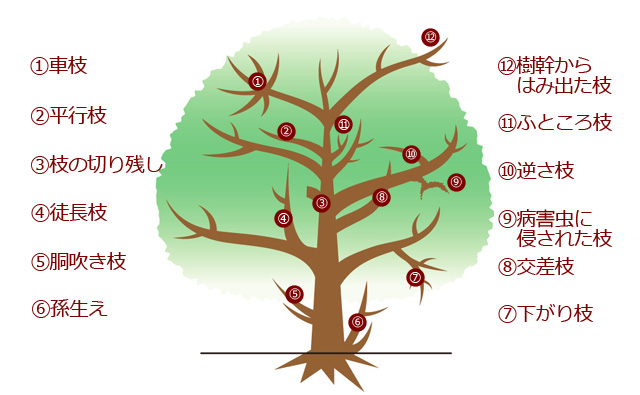

剪定する枝と名前

剪定を正しく行う上では、剪定で切るべき必要のない枝を理解することは、剪定の基本の習得には必要です。樹木により剪定を行う時期や剪定方法は異なりますが、剪定するべき枝(忌み枝)はほぼ同じです。剪定するべき不要な枝のことを「不要枝(ふようし)」「忌み枝(いみえだ)」などと呼びます。剪定の基本的な行程は、①混みあった枝や、不要な枝を整理する。②樹冠を乱す枝を整理する。この順番で施工していきます。では、剪定を行う不要枝(忌み枝)の種類と名称をご紹介致します。

画像の左上から反時計周りの順で説明します。

①車枝(くるまえだ)

1ヶ所から数本出る枝。車輪状に枝が伸びている状態。そのままにすると樹形を乱し日当たりが悪くなる。

②平行枝(へいこうえだ)

主枝等と平行になるよう、後から伸びてきた枝。そのままにして成長した場合、日当たりを遮ることとなる。

③枝の切り残し(えだのきりのこし)

過去の剪定できり残した部分。切り残しがあると、その部分から枯れ込んでいく場合があるため、枝の付け根から切り落としておく。

④徒長枝(とちょうし)

幹や主枝から勢い良く伸びている枝。徒長枝は勢い良く真っ直ぐに伸びる傾向があるため、樹形を崩したり、花の付が悪くなったりする場合がある。

⑤胴吹き枝(どうふきえだ)

幹の途中から出た枝。胴吹き枝は木の幹から木の上部に送られる栄養を吸収してしまう枝のため、切っておきましょう。

⑥孫生え(ひこばえ)・弥子(やご)

根元から立ち上がる枝のことを孫生え(ひこばえ)。樹幹の根元から不規則に発生する小枝のことを弥子(やご)と呼びます。見映えや樹形が悪くなるために剪定の対象だが、光合成を求めている場合に、この枝を出す場合があるため、慎重に対応する。

⑦下がり枝(さがりえだ)

下向きに生えている枝。見映えが悪く樹形を乱すために切っておきましょう。

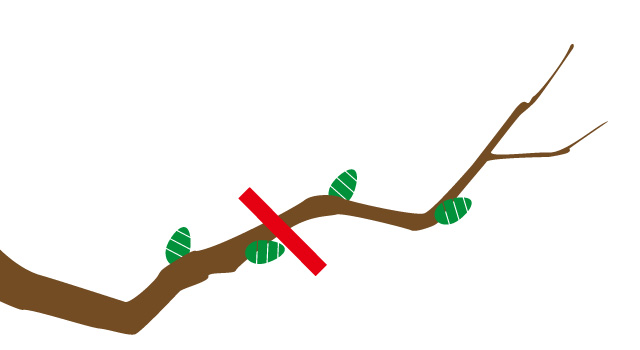

⑧交差枝(こうさえだ)

必要な枝に交差するように出る枝。そのままにすると風などで枝同士が擦れて樹皮が傷つく場合もあるため、枝の流れが悪い方を根元から切り取るか、枝が被らない位置まできり戻す。

⑨病害虫に侵された枝

病害虫に侵された枝は切り、病害虫の発生や傷の広がりを防ぐ。

⑩逆さ枝(さかさえだ)

木の幹方向に逆方向に伸びた枝。樹形を乱すため切ってしまいましょう。

⑪ふところ枝(ふところえだ)

樹冠付近から出る弱々しい枝。日差しを遮ったり、通風の妨げとなるため、元から切っておきましょう。

⑫樹冠からはみ出している枝

樹木の上部の葉が茂っている部分(樹冠)からはみ出している枝のこと。樹形を乱すため切っておきましょう。

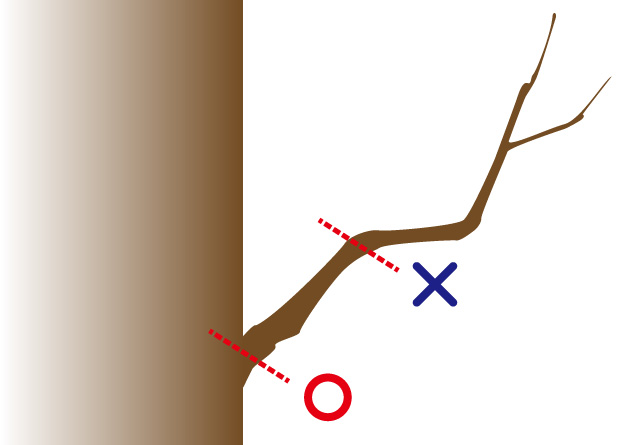

不要枝の切り方と注意点

不要枝の切り方は、剪定の基本を習得する上では、とても大切な知識です。樹木は切り方により健康を保てたり、弱ってしまったりということがあります。剪定の基本動作である切り方を習得して、庭木をより元気に生長できるように導いてあげてください。

①不要枝の切り方について

枯れ枝や交差枝などの樹形を乱す枝を切り落とす場合は、枝の付け根から切り落としましょう。

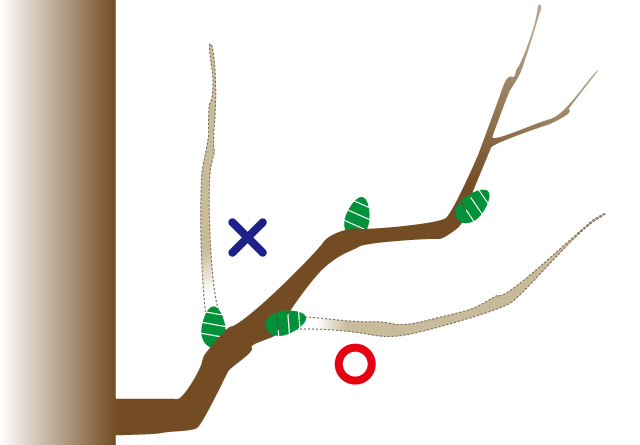

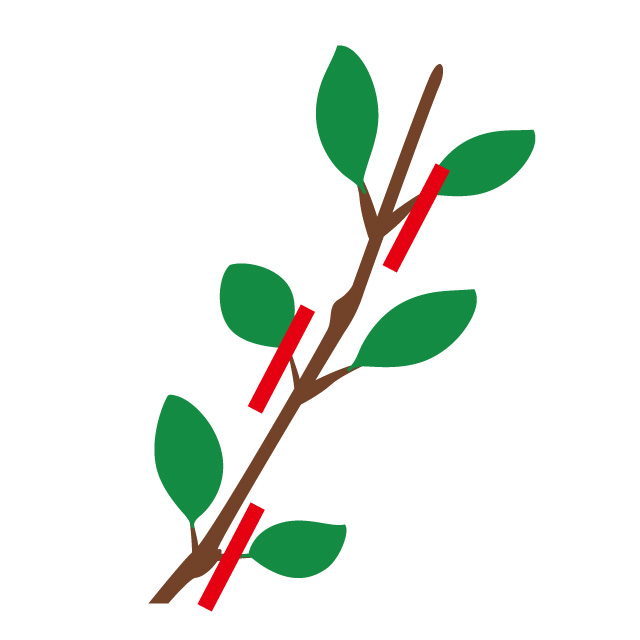

②芽の種類を見て切る

枝には内芽と外芽があります。剪定を行う際は、内芽と外芽を意識して外芽を残すようにしましょう。

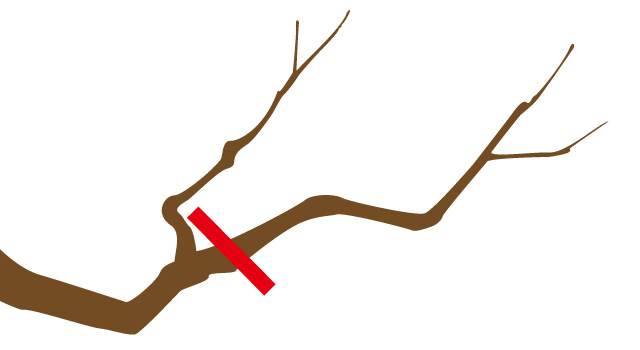

③形を整えて枝を切る

枝を切る場合には、節に気をつけて、外芽や枝分かれしている箇所のすぐ上で切りましょう。

枝別れの上

剪定後も自然な樹形に伸びていきます。

外芽の上

芽の高さと同じか、やや高い箇所で、枝に対して直角に切りましょう。

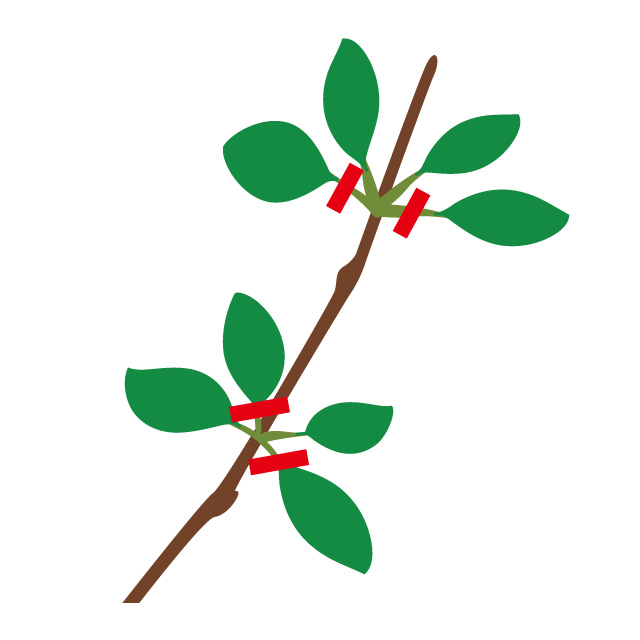

④混み合った枝を透く

枚数が増え混み合うと、樹形が乱れてしまい病害虫の原因となるため、剪定が必要です。枚数を減らす際には、樹木の枝のつき方により、切る枝を考えましょう。

互生:ごせい

枝葉が互い違いに生える性質

対生:たいせい

枝葉が対になっている性質

互い違いに切っていきます。

輪生:りんせい

枝葉が一箇所から3本以上生える性質

輪生は枝葉が1箇所から3本以上生えます。枝が重ならないように、2~3本残すように間引いていきます。

剪定の手本にするものは?

自然樹形やプロの剪定後をお手本にしよう!

自分で剪定を行うときは、山に自然に生えていて、人の手の入っていない木をお手本に、樹形を合わせるように切っていくと良いです。近くに自然に生えている木がない場合は、庭師などが剪定をした後の木を参考にしてみてくださいね。

庭師が剪定したシマトネリコの樹形のビフォアアフターをご確認ください。

剪定ハサミはどんなのがいい?

剪定バサミ

出典:有限会社吉岡刃物製作所 https://www.yoshioka-hamono.com/

通常は茎の直径1cm~1.5cm程度の枝を切ることが可能です。安価な1,000円以下のものからプロ用の高額なものまで、たくさんの種類が販売されています。切る枝の量が多い場合などは、手になじみが良く軽めのものを選ぶのがポイント。切れなくなったら研いで使うか、買い換えるかで値段を考えてみよう。

植木バサミ

出典:有限会社吉岡刃物製作所 https://www.yoshioka-hamono.com/

剪定バサミよりも細かい作業を行う際には、植木バサミを使用します。刃先が尖っており、、刃の部分も細いため、直径1cmまでの枝が対象です。1cm以上の枝を無理やり切ったり、力で捻って切ろうとすると刃がこぼれやすいのでちゅうこぼれやすくなるので気をつけましょう。

刈り込みバサミ

出典:有限会社吉岡刃物製作所 https://www.yoshioka-hamono.com/

垣根や生垣などの広い面積を刈り込むためのハサミです。形を整えるために刃が長く設計されています。柄が長めに作れれていますが、真ん中程を持って使用しましょう。

高枝切りバサミ

出典:株式会社ムサシ https://www.634634.jp/

背の届かない高所の枝を切るときに使用します。手元のグリップでパイプの先に付けられた鋏を操作するタイプが多いですが、慣れていない場合は、グリップを握って切るタイプが使いやすいかも知れません。

高枝ノコギリ

出典:藤原産業株式会社 http://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/

高枝ノコギリは腕程度の太さなら楽に切れるように設計されていますが、慣れていない場合、刃が薄いと扱いにくいため、刃が厚くて軽量のものから試してみましょう。

脚立

出典:長谷川工業株式会社 https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/

脚立は様々な種類が発売されていますが、剪定に適したものは、四脚ではなく三脚のもの。四脚の脚立では地面が凸凹している場合は傾きや横揺れなどで転倒しやすく危険です。三脚のものであれば、前後左右に安定しており、地面が多少凸凹していても四脚に比べ揺れに強く安全性も高くなります。

樹木別剪定の方法

樹木は樹種により、基本的な剪定の方法、剪定に最適な時期、切り方などが異なっていますので、剪定を行いたい木の基本的な剪定方法は、樹木毎の剪定方法を解説している個別の詳細ページをご確認ください。

アオキ

アオダモ

アオハダ(青膚・青肌)

アカシア

アガベ

アジサイ

アセビ(馬酔木)

アレカヤシ

イタリアンサイプレス

イチイ(一位)

イチジク

イチョウ

イヌツゲ

イヌマキ

ウエストリンギア

ウチワサボテン

ウバメガシ

ウメ(梅)

エゴノキ

オオデマリ(大手鞠・大手毬)

オリーブ

カイヅカイブキ(貝塚伊吹)

カエデ

カキノキ(柿の木)

ガクアジサイ

カクレミノ(隠蓑)

カシ(樫)

カツラ

カナメモチ

カナリーヤシ

カリン

カレックス

キャラボク

キンモクセイ

クリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)

グレビレア

ゲッケイジュ(月桂樹)

ケヤキ(欅)

コウヤマキ

ココスヤシ

コニファー

コノテガシワ

コブシ

コルジリネ

サカキ(榊)

サクランボ(さくらんぼ)

サザンカ(山茶花)

サツキ

サルスベリ

サンゴジュ

シイ

シマトネリコ

シャラ

シャリンバイ

ジューンベリー

シュロ

シラカシ

シラカバ

シルバープリペット

スギ

ストレリチア

セルリア

ソテツ(蘇鉄)

ソメイヨシノ(桜)

ソヨゴ

タイサンボク

タケ

ダシリリオン

チャメロプス

ツゲ

ツツジ

ドラセナ

ナツメヤシ

ナンテン(南天)

ニシキギ

ハウチワカエデ

ハナミズキ

ハナモモ

バンクシア

パンパスグラス

ヒイラギ(柊)

ヒイラギナンテン

ヒバ

ヒメシャラ(姫沙羅)

ブラシノキ

ブラヘアルマータ

ブルーベリー

プロテア

ボタン

マキ(槙)

マサキ

マツ(松)

モクレン(木蓮)

モチノキ

モッコク

モミジ(もみじ)

ヤツデ

ヤマボウシ

ヤマモモ

ユーカリ

ユキヤナギ

ユズリハ

ユッカエレファンティペス

ユッカロストラータ

ライラック

ラベンダー

レイランディ

レッドロビン

ローズマリー

植木と剪定の専門用語集

庭木の剪定ってどの時期が最適?

本当は怖い「剪定」。起こりがちなトラブルとは?

剪定の費用、相場はいくら?プロに頼むといくらぐらい?

剪定マニュアルダウンロード

まとめ

かけ足で庭木の剪定の基本を説明してきましたがいかがだったでしょうか。剪定は庭木などを美しく楽しむために必要な知識です。植物は生き物ですから、いつもキレイな姿でいて欲しいものです。また剪定は自分でやると序々にコツが分かってきて上手になっていきますから、頑張ってみてくださいね。ご自身での施工が難しい場合は「庭.pro」までご用命くださいね。では素敵なお庭ライフを!

2024年1月30日更新

執筆者:造園技能士 竜門 健太郎

設備不良による転倒や、害虫との接触など、剪定中の事故が発生しています。十分注意の上、怪我のないように、作業を行いましょう。

設備不良による転倒や、害虫との接触など、剪定中の事故が発生しています。十分注意の上、怪我のないように、作業を行いましょう。