玄関アプローチや庭をリフォームする際に「インターロッキングもおすすめですよ」などと聞くことがあります。名前はよく聞くけれど・・・ところでインターロッキングって何でしょうか?!こちらの記事では、いまさら聞けない『インターロッキング』について、簡単におさらいしてみたいと思います。

インターロッキングブロックの特徴

タイル外構との違い

レンガ外構との違い

石畳外構との違い

環境配慮型インターロッキングの種類

遮熱性ブロック

リサイクルブロック

透水ブロック

保水性ブロック

植生用ブロック

インターロッキングの路盤

歩道の路盤

車両乗り入れの路盤

インターロッキングをDIYしよう!

①土の鋤取り

②砕石の転圧

③敷き砂の転圧

④縁石を作る

⑤インターロッキングを並べる

⑤目地砂を入れる

まとめ

インターロックキングとは

私たちは「カラフルなタイル状の素材が、まるでレンガのように敷かれて歩道になっているもの」のことを『インターロッキング』と呼んでいると思います。

たとえば、渋谷スクランブル交差点の歩道や、新宿駅前、東京駅の丸の内口の正面の歩道など、人の行き来が多い場所の歩道にインターロッキングが使われているので、一般的に「パブリックな場所」にある舗道のイメージではないでしょうか。

昔のインターロッキング舗道というと、長辺が波打ったブロックだったり、赤茶色や白あるいはグリーンのブロックが混色になって不思議なツートンカラーになっていたりして、なんだかダサい?!いかにもお役所的な感じが否めませんでした。これが本当に自宅の玄関アプローチにふさわしいのでしょうか?

大丈夫です!最近のインターロッキングはデザイン的にも優れたものが沢山あり、選択肢が増えました。ご自分でおしゃれなブロックを選べば、一般家庭の玄関アプローチにもよく馴染む、素敵な舗道を作ることができますよ。

インターロッキングの名前の響きから、「ロック(rock)=岩」と思っていませんでしたか?ロックは「石材」という意味ではなく、「鍵をロック(lock)する」のほうのロックです。インターロッキングとは、「interlocking」すなわち「かみ合わせる」という意味の、舗装の方法のひとつです。

ブロック同士をかみ合わせることによって、車が通ったり、大勢の人が歩いたりして荷重がかかっても壊れないよう、丈夫にできています。ブロック同士でかかった重さを分散することにより、割れたり崩れたりせず、耐久性の高い舗装というのが特徴です。屈強なラグビー選手がスクラムでがっちり押し合う「ロック」のイメージ、それが「インターロッキング」です。

インターロッキングブロックの特徴

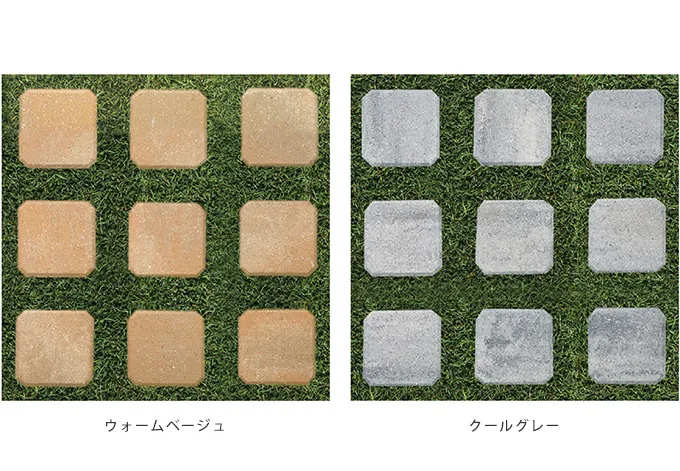

画像引用:楽天 https://item.rakuten.co.jp/b-bar/hi-brss20/

私たちが思っているインターロッキングそのもの(資材)の名前は「インターロッキングブロック」といいます。インターロッキングブロックは、コンクリートでできていて、厚さは6cm~10cmほどと、かなりの厚みのあるブロックで、表面はカラフルに化粧塗装をされています。その種類は豊富で、モノトーンでスタイリッシュなものや、レンガ風のナチュラルで暖かみのある物など、お好みに合わせてテイストを選べますよ。

私たちが普段、なにげなく歩いているインターロッキングの舗道は、タイルのような見た目だったり、レンガのようだったり、石材のような舗道だったりしますよね。一般的に「インターロッキングは高い」と思われていますが、実際はどうなのでしょうか。「タイル」「レンガ」「石畳」との違いを見てみましょう。

タイル外構との違い

【画像出典:https://www.lixil.co.jp】

タイル舗装とインターロッキングブロック舗装は見た目にはよく似ています。では、インターロッキングブロックとタイルとでは、何が違うのでしょうか。

タイルとは英語ではtileと書き、粘土を平らな板状にして作った焼き物です。タイルは建物や床を覆う外構の材料で、厚みは1~2cm前後です。インターロッキングブロックは最も薄いもの(歩行者用の舗装)でも厚みは6cmという規格になっており、沢山の人が歩くことを想定して頑丈になっています。

タイルは、耐水性に優れ、種類が豊富なので、薄くても問題ないエクステリアならば、ぜひ活躍させたい素材ですが、もし駐車場の床に使用するのであれば、薄いと割れてしまいますので、駐車場に向いたタイルを選びましょう。具体的には、厚さ2~4cmほどのタイルで、滑りにくいものがおすすめです。よいタイルを選ぶとなるとインターロッキングより高くつく可能性もあります。

レンガ外構との違い

個人宅の玄関アプローチの外構に、レンガのような舗装が設えてある場合がありますが、実はそれもインターロッキングの可能性があります。

レンガの主な原料は粘土で、砂や石灰をまぜて型に入れ、乾燥させたのち焼成したものです。耐熱性や耐寒性、また塗装ではないので色あせない点において、レンガは優れています。

一方、インターロッキングブロックの材料はコンクリートでできており、汎用性、耐圧強度、耐震性に優れ、そして物にもよりますが、価格の安さなどにおいても、レンガよりインターロッキングのほうが勝っています。

レンガ風のインターロッキングを使用し、「ランニングボンド」や「ヘリンボーン」などレンガの伝統的なパターンで敷けば、コンクリートだとは見た目ではわからないくらい、おしゃれに仕上がるので、玄関アプローチの外構にピッタリなんですよ。

石畳外構との違い

石畳は、表面が平らな「天然石」を敷き詰めて床にする施工方法で、インターロッキングとは似て非なる物です。先ほども述べたように、「ロック」とは岩(rock)のことではなく、錠前をかける方のlockなので、インターロッキングは、正確には石畳ではありません。

こだわりの天然石を使えば、高級感あふれる玄関アプローチになりますが、お値段はかなり高くなってしまいます。御影石などを使えば伝統的な和風邸宅に、ランダムな形に割った天然石を使えばデザイン的にもモダンでお洒落になりますよ。

タイル、レンガ、石畳、いずれにせよ、人が歩く舗道なので、雨が降っても水たまりにならず、表面がざらざらして滑りにくい素材を選んでくださいね。ユニバーサルデザインを意識して、通りやすいように高低差が少ない施工にするのが望ましいと思います。その点において、インターロッキングの舗道は優れていると言えるでしょう。

環境配慮型インターロッキングの種類

インターロッキングはコンクリートでできたブロックで、他の資材に比べ、比較的安価で大変丈夫なものが造れるということが分かりました。さらにインターロッキングには、エコロジー観点から注目されている『環境配慮型』の商品もあるので、いくつかご紹介します。植生用ブロックなど、ひょっとしたらご自宅に取り入れる価値があるかもしれませんよ。

遮熱性ブロック

遮熱性のインターロッキングブロックは太陽光を反射し、蓄熱しにくいので、夜間の放射熱を軽減します。

リサイクルブロック

工場で発生する電気炉スラグ骨材をコンクリートに再利用したり、廃棄物のガラスを主原料としたり、環境に優しいリサイクル商品です。

透水ブロック

雨水を地下に浸透させたり、側溝に促す施工に使われたりするブロックです。水たまりができにくく、河川の氾濫などを抑制する効果が期待されます。

保水性ブロック

雨天時にブロックが吸水して保水し、晴天時に水蒸気として放出させることによって路面温度を下げ、ヒートアイラインド現象を低減させる効果があります。

植生用ブロック

画像引用:楽天 https://item.rakuten.co.jp/gardenyouhin/mpg-3043/

植生用ブロックとは、テトラポットのような面白い形をした、目地を緑化できるインターロッキングで環境配慮型の中でも近年注目されています。芝などの緑と併せて施工されるため、自治体の緑化制度にも対応しており、ヒートアイランド現象を緩和させる効果が期待されます。ご自宅の玄関アプローチにこれを使用した場合に、助成金の対象になるか、各自治体に確認してみましょう。

インターロッキングの路盤

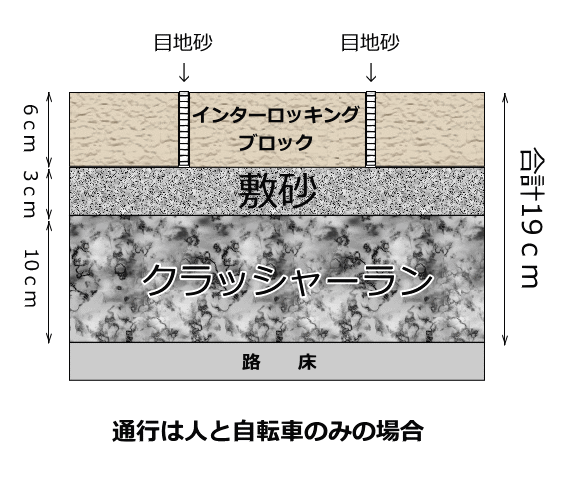

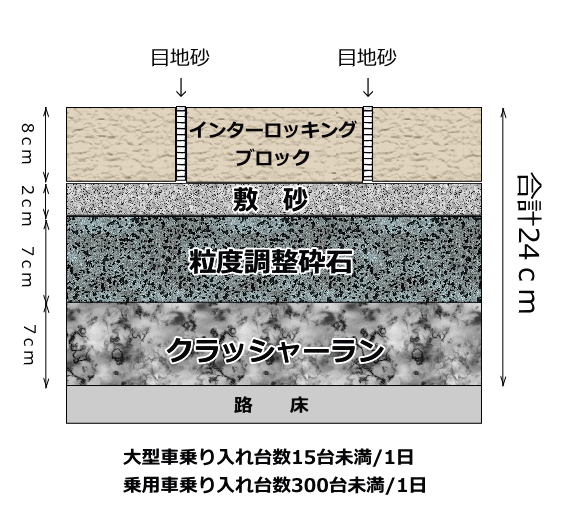

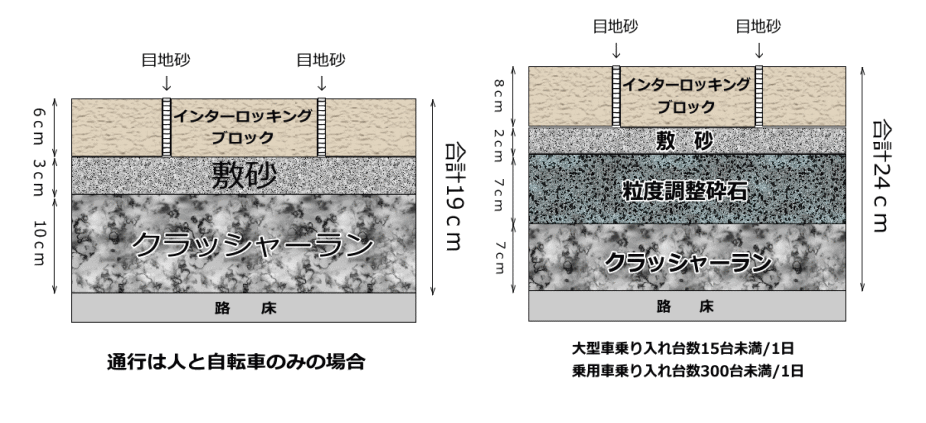

インターロッキングブロックの舗装は、上に何が通るのか想定することにより、規格が変わってきます。つまり「人のみが歩くのか」、「乗用車が乗り入れるのか」あるいは「大型トラックが数千台出入りするのか」など、通る物の大きさと頻度によってブロックの厚みや路盤の規格が変わってきます。路盤とは、路床(元の地面)とインターロッキングブロックの間にある層のことです。

インターロッキングブロックの舗装は、上に何が通るのか想定することにより、規格が変わってきます。つまり「人のみが歩くのか」、「乗用車が乗り入れるのか」あるいは「大型トラックが数千台出入りするのか」など、通る物の大きさと頻度によってブロックの厚みや路盤の規格が変わってきます。路盤とは、路床(元の地面)とインターロッキングブロックの間にある層のことです。

一般的には自宅の玄関アプローチの場合、「歩行者と自転車」のほかに「乗用車なら300台未満」「大型トラックは15台未満」だと思いますので、規格の最低ラインが守られればよいと思います。以下に示すのは、ごく普通の施工をした場合の「路盤の規格」です。具体的に見てみましょう。

歩道の路盤

こちらは人や自転車くらいの軽いものが乗ることを想定した路盤の規格です。インターロッキングの厚さは6cm以上あればよいでしょう。

路床と呼ばれる支持層(地面)の上に、「クラッシャーラン(砕石)」を10cm、更に「敷き砂」を3cm、その上にインターロッキングブロックを並べていきます。

車両乗り入れの路盤

駐車場など、車が乗り入れることを想定しているならば、厚さ8cmのインターロッキングブロックを使用します。歩道とは違い、「クラッシャーラン」の上に「粒度調整砕石(粒調砕石とも呼ばれます)」の工程が追加されます。

粒度調整砕石はクラッシャーランより粒が小さいので、しっかり締まるのが特徴です。車が乗る場合の上層路盤に使われます。

インターロッキングをDIYしよう!

インターロッキング施工の手順を、簡単にですがご紹介します。細かい部分や注意点は省いていますので、実際に行う際にはしっかりと勉強し、熟知してから行ってくださいね。(こちらでは責任は負いかねます)

我こそはベテラン!と思う方はぜひチャレンジしてみてくださいね。しかし初心者にはおすすめしていません。簡単にできる作業ではありませんので、無理だと思ったらDIYはあきらめ、最初からエクステリアの専門業者に任せたほうがよいでしょう。

先ほどの路盤の規格を参考に『路床→クラッシャーラン→(粒調砕石)→敷き砂→ブロック』と層を作ってみてくださいね。

①土の鋤取り

地盤の余分な表土を、歩道なら19cm、クルマ乗り入れなら24cm、必要な深さまで平らに削り取り、路床を作ります。地盤が軟弱だと、後々下がってくる可能性もありますので、土間コンクリートの上に施行するなどの対策が必要です。

なお、このとき出た残土は引き取ってもらうのにお金がかかります。土嚢袋などに入れておくと運びやすく、残土処理の見積もりを取る時にも分かりやすいですよ。岡山の処理専門業者に連絡してみましょう。

②砕石の転圧

「クラッシャーラン」と呼ばれる砕石を、必要な厚さまで入れます。ただ入れただけでは十分に締まっていませんので、しっかり転圧しましょう。この時、家の周りが水たまりにならないよう勾配を1%~1.5%ほど取り、建物から外に向かって水が流れるようにしましょう。

車を乗り入れるつもりならば、クラッシャーランを7転圧して7cmにし、その上に「粒度調整砕石」を施し転圧し7cmの厚みにします。

インターロッキングにおいて、この『転圧作業』はとても重要です。ここが甘いと「不陸」と呼ばれる「歩道の沈下やずれ」の原因となります。プレートコンパクター(転圧の機械)は岡山の重機業者からレンタルすることができますよ。

③敷き砂の転圧

砕石がしっかり締まったら、敷き砂を入れ、ここでもしっかりと転圧し、締まった状態で厚さ3cmになるようにします。

④縁石を作る

インターロッキングはモルタルで固めていないので、端の固定が重要です。モルタルで固めた「地先ブロック」や「縁石」などで、インターロッキングがずれないよう固定します。ケースバイケースで、縁石は先に作る場合と、ブロックを並べた後から作る場合がありますが、普通は最初に作る方がよいでしょう。

⑤インターロッキングを並べる

インターロッキングブロックの仕入れは、歩道なら厚さ6cm、車も乗り入れるなら厚さ8cmと、規格に合ったものにしましょう。

ここからの作業はお楽しみです。お好きなブロックを使って、お好きなパターンで、センス良く並べてみてください。コンパネ板に乗りながら作業を行うと、ブロックも平らになって一石二鳥ですよ。ブロックを並べた後も軽く転圧するとなおよいでしょう。

⑤目地砂を入れる

インターロッキングブロックを敷き詰めたら、珪砂などをまいて、ホウキで掃きます。目地の上までしっかり入るようにして下さい。ここで手を抜くとブロックがずれてしまいます。最後に水を撒いて、目地に流し込んだら終了です。

まとめ

いまさら聞けないインターロッキング外構について、特徴や種類、DIYのやり方もざっと簡単にですが書いてみました。

言葉で書くととても簡単そうに思えるのですが、実際にやってみるとかなりの技術がいることが分かります。どんなエクステリアのDIYにも言えることですが、作業に行き詰まり、中途半端な状態で専門業者にバトンタッチすると、余計に高くついてしまうことがよくあります。

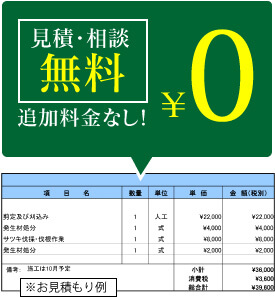

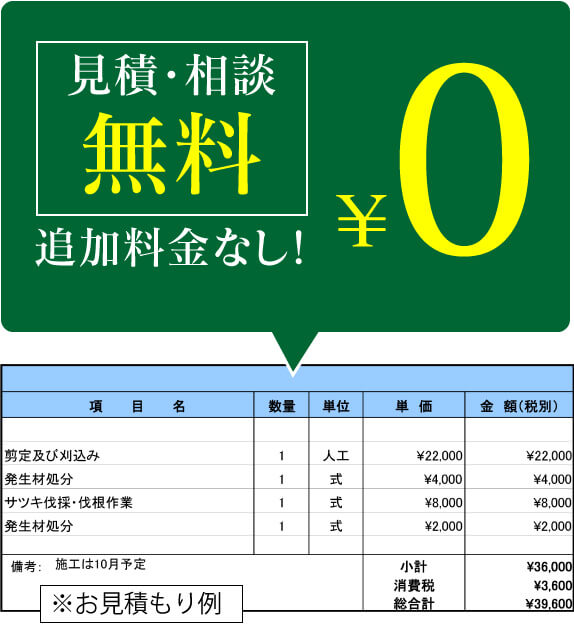

最初から専門業者に頼んだ方が段取りもよく、安上がりだったということもありますので、まずは見積もりを依頼してみてください。見積もりまでは無料のところなら安心して相談できますね。素敵なインターロッキングの舗道、完成が楽しみですね。

庭.proの安心基準

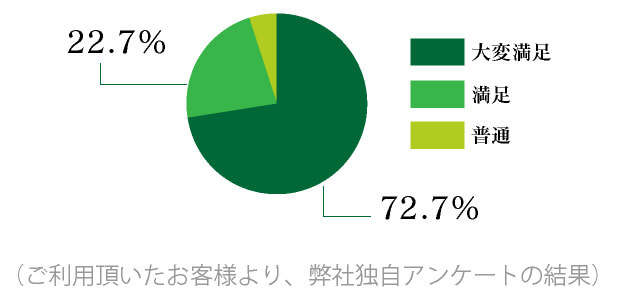

「庭.pro」では信頼できる地元の専門業者=プロをご紹介するための独自の評価基準を設けています。

お庭づくり、外構、エクステリアなどの専門家職人歴10年以上で造園施工管理技士・造園技能士・ブロック塀診断士・エクステリアプランナー・樹木医などの資格を持つ職人もしくは専門業者のみを厳選しています。

各種メーカー商品の豊富な品揃えとお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、予算と美観のバランスの取れた外構・エクステリア・庭づくりを豊富な商品ラインナップ、経験からご提案します。不要なコストは抑えつつ施工次第で品質が大きく変わるお庭づくりに外構エクステリア工事は、安さ!のみではなく、信頼できる施工業者選びが重要です。

多様な趣味思考にも対応可能な職人や施工業者はそれぞれに特長や得意技術、こだわりを持ち合わせたプロ集団なので、どのようなご要望にも対応できるように取り組んでいます。

現地調査、見積無料で信頼できる地元の信頼できる職人をご紹介しますので、まずはご相談ください。

2024年1月30日

執筆者:造園技能士 竜門 健太郎